亂峴帠柤亃丂弶壞偺惣嶰壨偺帺慠傪恞偹偰

惣嶰壨巟晹傎偐偲偺岎棳夛佱抦懡巟晹弔婫尋廋椃峴佲

亂擔丂帪亃丂俀侽侽俈擭 俇寧俀擔乮搚乯乣俇寧俁擔乮擔乯 乮堦攽俀擔乯

亂椃 掱亃丂俇乛俀丗垻媣斾挰栶応乮俈丗俀俆敪乯佀惣旜偄偒傕偺傆傟偁偄偺棦乮俉丗係侽拝乯佀壀嶈丒杒嶳幖抧乮侾侾丗俆俆拝乣拫怘乣乯佀壀嶈丒姖尨戲帺慠娐嫬曐慡抧堟乮侾係丗俁侽拝乯佀帥栰偺戝僋僗丒栻巘摪乮侾俆丗俁侽拝乯佀廻攽抧丒崢妡嶳憫乮侾俇丗係俆拝乣崢妡愳宬棳偱愳梀傃乣崸恊梉怘夛乣摂壩嵦廤乣廇怮乯

俇乛俁丗嶳憫乮俈丗俁侽敪乯佀榋強嶳娤嶡搊嶳乮俉丗俁侽敪乣侾侽丗侾侽嶳捀拝乯佀僩儓僞偺怷乮侾侾丗係俆拝乣拫怘乣乯嬚暯傆偔傠偆扟&價僆僩乕僾乮侾係丗係侽拝乯佀婣楬乮侾俆丗俁侽敪乯

亂揤丂婥亃丂俀擔惏傟丄俁擔惏傟偺偪敄撥傝

亂扴丂摉亃抾撪廏戙丂丄崀敠

亂嶲壛幰亃丂俀侽柤

丂丂丂乮夛堳丗抾撪丄崀敠丄嶳杮丄愺堜乮亄懅巕偝傫乯丄拞堜峃丄彫搰丄崱惣丄塱揷丄戝搱丄孠尨丄嶳揷對丄愇尨丄嶅尨惓丄嶅尨桋丄栧榚壠乮係恖乯丄彫愳乯

亂埬撪幰亃

丂惣旜偄偒傕偺傆傟偁偄偺棦亖旜嶈偝傫丄嶳揷偝傫偺偛椉恖偵乮炔连熬堇敖纼b虂j丄姖尨戲帺慠娐嫬曐慡抧堟仌帥栰偺戝僋僗亖惣嶰壨巟晹丒嶰揷偝傫丄媑揷偝傫丄僩儓僞偺怷亖尨揷廐抝偝傫乮偲傛偨炔连肮薨褌虊飦j丄嬚暯傆偔傠偆扟亖慜揷偝傫乮傆偔傠偆扟偺夛丄暃夛挿乯丅

亂惣嶰壨偺抧惃亃

丂惣嶰壨偼丄巹偨偪偑廧傫偱偄傞旜挘抧堟偑崅壏懡幖側壞傗埳悂偍傠偟偺搤偲偄偆姦抔偺嵎偺寖偟偄婥岓偲偼懳徠揑偱壏抔側婥岓晽搚偱偡丅

丂丒栘慮嶳柆偺撿晹傪尮棳偲偡傞栴嶌愳偼垽抦導傪撿棳丄嶰壨榩偵拲偓丄偦偺壓棳偱偼懡検偺搚嵒傪棳弌偟導撪戞俁埵偺峀偝偺惣嶰壨暯栰丄懄偪壀嶈暯栰傪宍惉丅

丂丒抧幙偼栺俀壄擭慜偺拞惗戙乣怴惗戙弶婜偵偱偒偨壴偙偆娾乮杒晹乯傗拞惗戙偵曄壔傪惗偠偨椞壠曄惉娾乮撿晹乯偑庡懱偱偡丅

丂丒悅捈暘晍揑怉惗偼抔壏懷偺僔僀丄僞僽孮棊偺徠梩庽椦懷偱峔惉偝傟悈暯暘晍揑偵偼徠梩庽椦懷偱僔僀椶丄僇僔椶丄僋僗僲僉丄僣僶僉丄僞僽僲僉摍偰峔惉偝傟偰偄傑偡丅

亂娤嶡夛偺條巕亃

丂

丂

亂嵍亃惣旜偄偒傕偺傆傟偁偄偺棦偺堐帩丒曐慡偵偮偄偰偍榖傪暦偄偰偄傑偡丅丂丂亂塃亃杒嶳幖抧偺墱偱曐慡忬懺偺偄偄偲偙傠偱偡丅

丂

丂

亂嵍亃敪揹婡傪帩嶲偟偰摂壩娤嶡傪偟傑偟偨丅丂丂亂塃亃僩儓僞偺怷偺曐慡偵偮偄偰偍榖傪暦偒傑偟偨丅

嘆 丂惣旜偄偒傕偺傆傟偁偄偺棦丗摓拝偡傞偲栘棫偺拞偵偙偫傫傑傝偲偟偨僱僀僠儍乕僙儞僞乕偑樔傒僗僞僢僼旜嶈丄嶳揷偝傫偺偛椉恖偵寎偊傜傟傑偟偨丅憤柺愊俀俀丏係ha偺搶晹媢椝抧偺彫憪抮傪拞怱偲偡傞僙儞僞乕僝乕儞偲枩摃嶳傪拞怱偲偡傞僒僽僝乕儞偵暘偗傜傟朙偐側棦嶳偺帺慠偵怗傟崌偄側偑傜帺慠娤嶡丄帺慠懱尡偺応偲偟偰暯惉侾侾擭俆寧偵僆乕僾儞偟傑偟偨丅偍愒斞偺尦慶丄撽暥屆戙愒暷偺昪怉偊懱尡悈揷丄奰敤傗嬻摯偺柍偄僴僙僪僂儕偺堢惉扞摍傪埬撪捀偒丄偁傞掱搙徚旓偡傞擇師揑帒尮傕栚巜偟偰偄傞偲偺愢柧傪庴偗傑偟偨丅堦廃偟偰栘乆偺椢偑偦偺擹扺傪慛傗偐偵塮偟偰偄傞彫憪抮偵暿傟傪崘偘師偺娤嶡抧傊偲岦偐偄傑偟偨丅

嘆惣旜偄偒傕偺傆傟偁偄偺棦偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 怉暔

丂儓僔丄僆僩儊僒儞僓僔丄僆僆僼僒儌丄僫僣傾僓儈丄僿儔僆儌僟僇丄僔儑僂僽丄僸儊僈儅丄僂儔僕儘丄僠僈儎丄僴儊僈儗僉僜僂丄傾僒僓丄僲僐儞僊僋丄儓僔僴儖僕僆儞丄僸儊僕僆儞丄僙儞僯儞僜僂丄僛儞儅僀丄儅儞僒僋丄傾儀儅僉側偳

仢 拵偝傫

丂儈僲儉僔丄儅僀儅僀僈偺梒拵丄僋僔僸僎僐儊僣僉僶僢僞丄僋僒僌儌丄僉僠儑僂丄僞僥僴僠儑僂丄僸僆僪僔僠儑僂丄僊儞儎儞儅傎偐

仢 偦偺懠

丂僂僔僈僄儖乮僔儑僋儓僂僈僄儖乯丄傾僇儈儈僈儊丄僇僀僣僽儕丄僇儚僂丄僐僕儏働僀丄僴僔儃僜僈儔僗傎偐

亂嵍亃扞揷偑棙梡偝傟偰偄傑偟偨丅

亂拞亃僒僕僆儌僟僇怉嵧偝傟偰偄傑偟偨丅

亂塃亃擖傝岥偵偒傟偄側奜棃怉暔偺儐僂僎僔儑僂偑嶇偄偰偄傑偟偨丅

亂嵍亃俉

亂拞亃俋

亂塃亃僇僔儚儅僀儅僀丠

亂嵍亃僝僂儉僔偺拠娫偑僲傾僓儈偵棃偰偄傑偟偨丅

亂拞亃僸僎僐儊僣僉丠

亂塃亃僴僐僱僂僣僊偑怉嵧偝傟偰偄傑偟偨丅

亂嵍亃奜棃庬偺傾僇儈儈僈儊偑偨偔偝傫偄傑偟偨丅

亂拞亃偍愒斞偺尦慶偺撽暥屆戙愒暷偺昪偱偡丅

亂塃亃僆僩僔僽儈傪奐偄偨傜棏偑弌偰偒傑偟偨丅

嘇丂 壀嶈丒杒嶳幖抧丗幖抧挀幵応偺嬤偔偱備偭偔傝拫怘傪愛傝娤嶡僗僞乕僩丅僸僲僉庡懱偺怷偱娐嫬徣偺乽擔杮偺廳梫幖抧俆侽侽乿偵慖掕偝傟偨摦怉暔偺婱廳庬偑惗懅偡傞幖抧偲偟偰曐懚偝傟偰偄傑偡丅壀嶈巗偺拞撿晹偵埵抲偟昗崅侾俈侽乣侾俋侽m偺掅偄壆崻偺扟娫偵偁傞幖抧偱丄婔嬝傕偺彫棳偑棳傟弌偟奺強偱掆懾偡傞偨傔戝彫侾侽悢屄偺幖抧偑弌尰丄偐偮儈僘僑働椶傪庡懱偲偡傞幖抧孮偱偡丅崺拵椶偱偼幖抧摿桳偺僴僢僠儑僂僩儞儃丄僸儊僞僀僐僂僠傕尒傜傟儂僩働僪僕儑僂傗僞僑僈僄儖摍傕娤嶡偱偒傑偟偨丅

嘇亂壀嶈丒杒嶳幖抧偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 怉暔

僒僒儐儕乮傑偩錛偱偟偨乯丄僲僀僠僑丄僱僐儊僜僂丄僯僆僀僗儈儗丄僉儞儔儞丄儉儔僒僉僔僉僽丄僇儞傾僆僀丄儌僂僙儞僑働丄僩僂僇僀僐儌僂僙儞僑働丄儈儈僇僉僌僒丄傾儕僪僆僔丄僣儖傾儕僪僂僔丄僱僕僉丄儌僠僣僣僕丄儈僘僫儔丄僜儓僑丄僋僠僫僔丄僒儚僼僞僊丄僣僎丄僋儘僈僱儌僠側偳

仢 拵偝傫

丂僯儚僴儞儈儑僂丄僽儓丄僓僩僂儉僔丄僂僗僶僇僎儘僂偺拠娫丄僇儈僉儕儉僔丄傾儊儞儃丄僸儊僞僀僐僂僠丄僉儅僟儔僙僙儕丄僒僫僄僩儞儃丄僴僢僠儑僂僩儞儃丄僿僩儞儃偺拠娫丄儌僲僒僔僩儞儃丄僇儚僩儞儃傎偐

仢偦偺懠

丂儊僕儘丄儂僆僕儘丄僆僞儅僕儍僋僔丄僞僑僈僄儖丄僇儚儉僣丄僔儅僪僕儑僂丄儂僩働僪僕儑僂丄僇僫僿價丄儎儅僇僈僔側偳

亂嵍亃棊梩庽偑惗偊偰偄偨杒嶳幖抧偺擖傝岥偱偡丅

亂拞亃孋棤偵偮偄偨庬巕傪棊偲偡儅僢僩偑偁傝傑偟偨丅

亂塃亃儌僠僣僣僕偑嶇偄偰偄傑偟偨丅

亂嵍亃僞僑僈僄儖偱偟傚偆偐丅

亂拞亃僣僠僈僄儖偱偟傚偆偐丅

亂塃亃儉僇僔儎儞儅旘傫偱拝傑偟偨丅

亂嵍亃儌僲僒僔僩儞儃

亂拞亃僴僠儑僂僩儞儃

亂塃亃傾僆儌儞僀僩僩儞儃偺亯偱偟傚偆偐丅

亂嵍亃僿價僩儞儃

亂拞亃傾僆儌儞僀僩僩儞儃丠

亂塃亃僉儅僟儔僙僙儕

亂嵍亃俀俋

亂拞亃儎僣儃僔僴僫僇儈僉儕

亂塃亃僫僫僼僔

亂嵍亃僔儅僪僕儑僂

亂拞亃僇儚儉僣梒嫑丠

亂塃亃僣儖傾儕僪僆僔

亂嵍亃僂僗僲僉

亂拞亃僒儚僼僞僊丠

亂塃亃僀儚僂僠儚

亂嵍亃儈儎儅僈儅僘儈

亂拞亃僐僣僋僶僱僂僣僊

亂塃亃杒嶳幖抧撪晹

嘊丂 壀嶈丒姖尨戲帺慠娐嫬曐慡抧堟丗惣嶰壨巟晹偺嶰揷岶丄媑揷偝傫偛椉恖偲崌棳丄偛埬撪捀偒傑偟偨丅摉抧堟偼丄壀嶈巗搶晹偺壋愳乮的盾乯偲抝愳乮偄偢傟傕栴嶌愳偺巟棳乯偺崌棳抧揰偵偁傞庽椦抧堟偱丄偙偺撪侾係丏係ha傪帺慠娐嫬曐慡抧堟偲偟偰巜掕偝傟偰偄傑偡丅偐偮昗崅係侽m偺愳娸偐傜摨侾侾侽m傪慜屻偡傞嶳椗偲偺娫偵峀偑傞丄傾儔僇僔傪庡偲偟偨忢椢峀梩庽偲僐僫儔摍偺棊梩峀梩庽偲偺崿崌揤慠椦偲側偭偰偄傑偡丅椦撪偵偼丄掅抧偵偁傝側偑傜僸儊僔儍儔丄僩僠儏僂僸儊倱倛僋偺棊梩峀梩庽偑昿搙崅偔弌尰丄導撪偱傕婬側抧堟偲偺愢柧偵堦摨,偠偭偲孹挳偟偰偄傑偟偨丅

丂

擖岥惓柺偵捔嵗偡傞壀嶈巗巜掕偺暥壔嵿丒姖尨戲恄柧幮傪嶲攓偟師偺栚揑抧傊弌敪偟傑偟偨丅

嘊亂壀嶈丒姖尨戲帺慠娐嫬曐慡抧堟偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 怉暔

丂僸儊僔儍儔丄僀僠儎僋僜僂丄僆僆僔僘丄僊儞儕儑僂僜僂丄傾僉僲僊儞儕儑僂僜僂丄傾儔僇僔丄僣僽儔僕僀丄僐僫儔丄傾儀儅僉丄僒僇僉丄儎僽僯僢働僀側偳

仢偦偺懠丂

丂僔儍僋僈偺梒拵

亂嵍亃姖尨戲恄柧幮偺晳戜慜偱

亂塃亃俆侽侾

亂嵍亃恄幮偺棤偵僸儊僔儍儔偑帺惗偟偰偄傑偟偨丅

亂拞亃僀僠儎僋僜僂

亂塃亃僔儍僋僈偺拠娫

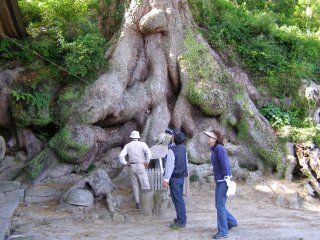

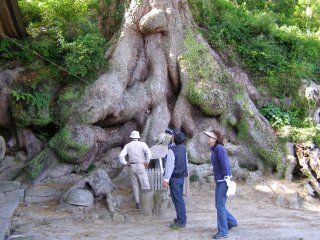

嘋 丂壀嶈丒壞嶳挰帥栰偺戝擁偲栻巘帥丗庽楊栺俇係侽擭丄姴埻侾俀m丄崻夢傝俀俈m丄庽崅俁俇m丄堦摨垹慠偲尒庢傟偰偄傑偟偨丅偲偵偐偔棫攈偺堦尵偱偡丅徍榓係俁乮乫俇俉乯擭侾侾寧導揤慠婰擮暔偵巜掕偝傟丄戝偒偝偼導撪俁斣栚偲偐丅崻尦偵棫偮偲帺偢偐傜楈姶傪妎偊傞傛偆偱偟偨丅栻巘摪偵庤傪崌傢偣.堦楬丄杮擔偺廻丒崢妡嶳憫偵岦偐偄憱峴俁侽暘掱偱僀僩僩儞儃偺晳偆攂愳忋棳丒崢妡愳偵樔傓嶳憫偵摓拝,憗懍宬棳偱惗偒暔偨偪偲梀傃傑偟偨---丅

亂嵍亃帥栰偺僆僆僌僗偺惗偊嵺

亂拞亃僔僲僽偺拠娫偑偨偔偝傫拝惗偟偰偄傑偟偨丅

亂塃亃椬偵偒傟偄側扞揷偑偁傝傑偟偨丅

嘍 攂愳忋棳崢妡嶳憫晅嬤偱悈惗惗暔丒摂壩偵棃傞拵偺娤嶡丗

亂娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

悈惗惗暔

摂壩偵棃偨拵

丂僔儘僗僕僣僩僈丄僴僱儃僜儊僀僈丄僩價僎儔丄僇儚僎儔丄僔儍僋僈偺拠娫丄儊僀僈媦傃僗僘儊僈偺拠娫

亂嵍亃愳偱嵦廤偟偨惗偒暔傪挷傋偰偄傑偡丅

亂拞亃摂壩娤嶡偺弨旛偑偱偒傑偟偨丅

亂塃亃僞僇僴儎丠

亂嵍亃儓僔僲儃儕偺拠娫

亂拞亃傾儅僑

亂塃亃儌儞僇僎儘僂拠娫

亂嵍亃僈儉僔偺拠娫

亂拞亃僸儔僞僇僎儘僂偺拠娫

亂塃亃僈僈儞儃偺拠娫

亂嵍亃俆俇

亂拞亃俆俈

亂塃亃僯儞僊儑僂僩價働儔丠

亂嵍亃僫儀僽僞儉僔丅僫儀僽僞儉僔偺拠娫偼悈拞偺梟懚巁慺傪棙梡偟偰屇媧偡傞偙偲偑弌棃傞偨傔丄堦惗傪悈拞偱夁偛偡帠偑偱偒傞偦偆偱偡丅

亂拞亃暎偵偡傓僩價働儔偺拠娫偺憙

亂塃亃僇儚僎儔偺拠娫

亂嵍亃僇僎儘僂偺拠娫

亂拞亃僇僎儘僂丄僇儚僎儔

亂塃亃俇係

亂嵍亃僇僎儘僂偺拠娫

亂拞亃僒儚僈僯

亂塃亃僇儚僯僫

亂嵍亃僾儔僫儕儎

亂拞亃僈僈儞儃偺拠娫

亂塃亃傾僩僋儘僫儈僔儍僋

亂嵍亃僗僕儌儞僸僩儕

亂拞亃僼僞儎儅僄僟僔儍僋

亂塃亃僸儊僩儔僈

亂嵍亃僩價働儔偺拠娫

亂拞亃僒僇僉僄僟僔儍僋

亂塃亃僔儍僋僈偺拠娫

亂嵍亃僋儘僋儌儎僈丠

亂拞亃俈俉

亂塃亃俈俋

亂嵍亃俉侽

亂拞亃僙僗僕僫儈僔儍僋

亂塃亃僇僋儌儞僸僩儕

亂嵍亃僩價働儔偺拠娫

亂拞亃僔儘僔儍僠儂僐丠

亂塃亃僗僕儌儞僸僩儕

亂嵍亃僂僗僋儘儌僋儊儓僩僂

亂拞亃僔儍僋僈偺拠娫

亂塃亃僇儚僎儔偺拠娫

亂嵍亃儓僩僂偺拠娫

亂拞亃儅僄儀僯僲儊僀僈

亂塃亃儉儔僋儌傾僣僶

亂嵍亃僫僇僕儘僫儈僔儍僋

亂拞亃俋俁

亂塃亃僔儘儌儞僆價儓僩僂丠

亂嵍亃僫僇僂僗僄僟僔儍僋丠

亂拞亃儊僀僈偺拠娫

亂塃亃儉僱傾僇僋儘僴僫僇儈僉儕

嘐 榋強嶳娤嶡搊嶳丗俇丗俁侽偵挬怘丄俈丗俁侽弌敪丄榋強嶳乮俇侽俇m乯偺庢偭晅偒揰挀幵応偵俉丗俀侽摓拝丅惣幬柺偺帺慠懱尡番萏邚陚饘銜麄蓨獋膴蠋@搊嶳僗僞乕僩丅捈偖偵摲宎俆cm偼偁傞嶳偺庣傝恄丒傾僆僟僀僔儑僂偲懳柺丄巄偔偼僸僲僉偺怉椦摴傪俁侽侽m傎偳扝傟偽乽崌棳揰傑偱俋侽侽m乿偺埬撪昗幆丅儂僩僩僊僗偺柭偒壒傪挳偒側偑傜堦娋偐偔崰捀忋捈壓偺榋強嶳恄幮傪塃偵姫偄偰捈偖捀忋摓拝丅巆擮側偑傜尒惏傜偟桪傟偢偐偮嫹偄捀忋偵強嫹偟偲庽昪偑怉偊傜傟堘榓姶偝偊姶偠偨偺偼巹堦恖偱偼側偐偭偨偲憐偄傑偡丅堦暈偟偰壓嶳丄搊傝侾帪娫係侽暘丄壓傝係侽暘偺娤嶡寉搊嶳偱偟偨丅

嘐亂榋強嶳偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 怉暔

丂僔儑僂僕儑僂僶僇儅丄儈僘乮壴傪晅偗偰偄傑偟偨乯丄僯僆僀僗儈儗丄僠僑儐儕丄僋僒僀僠僑丄儅儉僔僌僒丄僣儃僗儈儗偺拠娫丄僸僩儕僔僘僇丄僲僊儔儞丄僊儞儕儑僂僜僂丄僕僔僶儕丄僞働僶僀丄僞僯僌僒丄僒儞僔儑僂丄儈僣僶傾働價丄儅僞僞價丄儉儔僒僉働儅儞丄僩儔僲僆傾僙價丄僀儔僋僒偺拠娫丄僋儔儅僑働丄儎儅僽僉丄儂僂僲僉丄僐僂僝丄僸僒僇僉丄僇僫僋僊丄傾僇儊僈僔儚丄働儞億僈僔側偳

仢 拵偝傫

丂僇儈僉儕儉僔丄僸儊僔儍僋僈丄僈僈儞儃丄僆僩僔僽儈乮梒拵仌惉拵乯丄僓僩僂儉僔乮儊僋儔僌儌乯丄僆僒儉僔傎偐

仢偦偺懠 儂僩僩僊僗丄傾僆僟僀僔儑僂側偳

亂嵍亃榋強嶳嶳捀偱堦懅擖傟傑偟偨丅

亂塃亃僊儞儕儑僂僜僂

亂嵍亃傾僇僴僱儉僔偺拠娫

亂拞亃俋俋

亂塃亃僆僩僔僽儈偺拠娫丅

亂嵍亃僆僩僔僽儈偺棏

亂拞亃僸僎儃僜僝僂儉僔偺拠娫

亂塃亃僇僔儖儕僆僩僔僽儈

亂嵍亃僀僞僪儕僴儉僔

亂拞亃傾僩儃僔傾僆僑儈儉僔

亂塃亃侾侽俇

亂嵍亃侾侽俈

亂拞亃鄤鄝嶳偲榋強嶳偺娫偺梀曕摴

亂塃亃僐傾僕僒僀

亂嵍亃僂儚僶儈僜僂

亂拞亃僠僑儐儕

亂塃亃僋僒僀僠僑

亂嵍亃僴僞僓僆偺壴

亂拞亃儅僞僞價

亂塃亃僀僰僽僫

亂嵍亃僼僞儕僔僘僇

亂拞亃儉儓僂儔儞丠

亂塃亃僯儑僀僗儈儗

亂嵍亃僞僣僫儈僜僂偺拠娫

亂拞亃僂儕僇僄僨

亂塃亃僂儔儀僯僈僒乮怘乯

嘑 丂僩儓僞偺怷丗偲傛偨僱僀僠儍乕僎乕儉偺夛偺敀旹偺儎僊偝傫偙偲尨揷廐抝偝傫偺儕乕僪偱棦嶳曐慡偺偨傔偺惍旛丒妶梡僝乕儞側偳傪娤嶡丒妛廗偟傑偟偨丅愄偺擔杮偺棦嶳傪傂偲偮偺儌僨儖偵暯惉俈擭偐傜帩懕惈偺偁傞儌僨儖椦偺惍旛偵拝庤丄撪侾俆ha傪僩儓僞偺怷偲偟偰摨俋擭偵僆乕僾儞丅帺慠惗懺娤嶡墍側偳傪惍旛偟偰偒傑偟偨丅傑偨抧堟偺奆偝傫丄摿偵師悽戙傪扴偆巕嫙偝傫曽傪僞乕僎僢僩偵怷偺搚傪巊偭偰擲搚梀傃傗恉妱傝傗姈偱偛斞悊偒側偳巐婫傪捠偟偰惙傝戲嶳偺僀儀儞僩傪婇夋丒幚峴偝傟偰偄傑偡丅傑偨丄僄僐儌僯僞儕儞僌偲徧偟偰僔僨僐僽僔俀侽侽屄懱偺曐岇傗僼僋儘僂偺扟偯偔傝摍傕峴偭偰偄傑偟偨丅扽偵傛傞悈幙夵慞僥僗僩拞偺媑揷抮傗幖惗惗暔娤嶡墍摍傪娤嶡偟偰栠傞嵺丄怷傪棤懁偐傜尒傞偲彮側偄怉惗偺拞丄徏椦偲偦偺娽壓偵峀偑傞晽忣偑堦愄慜偺偺偳偐側棦嶳晽偵塮傝傑偟偨丅

嘑亂僩儓僞偺怷偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 怉暔

丂僔僨僐僽僔丄僒僒儐儕乮奐壴偟偰偄傑偟偨乯丄儅儞僒僋丄僿價僲儃儔僘丄僇僊儔儞丄儈僘僊儃僔丄僞僇僲僣儊丄乮梩廯偑夅偵巋偝偝傟偺醳傒偵岠偔偦偆偱偡乯丄儎僽儉儔僒僉丄僫僫儈僲僉丄僩僂僇僀僐儌僂僙儞僑働丄僔儔僞儅儂僔僋僒丄儈僘僊儃僂僔丄僇僫儉僌儔丄傾儀儅僉丄僜儓僑側偳

仢 偦偺懠

丂儅僣儌儉僔乮悈柺壓傪媡偝偵晜偐傇乯丄僴僢僠儑僂僩儞儃丄僇儚儉僣乮僰儅儉僣乯丄儈僪儕僈儊丄僋僒僈儊丄僇儚僙儈偺憙寠

亂嵍亃僲傾僓儈偺僆僔儀偺塣摦傪妋擣偟偰偄傑偡

亂拞亃僱僘儈寠傪挷傋偰偄傑偡丅

亂塃亃傾僆儅僟儔僞儅儉僔丠

亂嵍亃僇僔儚儅僀儅僀

亂拞亃僆僯僗僎

亂塃亃儎儅儐儕

嘒丂 嬚暯傆偔傠偆扟丗摨夛偺慜揷暃夛挿偝傫偵偛埬撪捀偒傑偟偨丅俈擭掱慜偵搶奀娐忬崅懍摴偺岺帠偵敽偄丄傆偔傠偆偺惐懅抧傪僐儞僋儕乕僩暻偱幬柺壔偡傞寁夋偑懪弌偝傟摴楬岞抍偲偺悢師偵榡傞岎徛偺寢壥,暯抧偵曄峏偝傟丄傆偔傠偆扟丄價僆僩乕僾偺嵞丒憂惗偲側偭偨桼丅摿偵傆偔傠偆扟偺帺慠娐嫬曐慡偺偨傔偵恠椡偝傟尰嵼偱傕塩憙栘傗塧応偺曐慡妶摦傪揥奐拞偱偡丅傑偨岺帠偱業弌偟偨悈柆傪妶梡偟偨價僆僩乕僾偵僇儖僈儌偺斣偑惐傒晅偒埨懅側擔乆傪憲傞旝徫傑偟偄巔傕尒傜傟傑偟偨丅

丂傆偔傠偆扟偺夛偺奆偝傫偵揂廳偵屼楃傪弎傋嵟廔娤嶡抧傪堷忋偘傛偆偲偟偨愜丄儈僠僆僔僄偺僴儞儈儑僂偵摴埬撪偡傞晽忣偱尒憲傜傟婣楬偵廇偒傑偟偨乮彫愳乛婰乯丅

丂枛昅側偑傜崱夞丄巹払偺抦懡巟晹岎棳尋廋夛偵嵺偟丄怱惿偟傒側偔挌擩偐偮偛恊愗偵偛埬撪帓傢傝傑偟偨偙偲戝曄桳擄偔丄姶幱偵偨偊傑偣傫丅偙偙偵HP傪庁傝偰岤偔屼楃怽偟忋偘傑偡丅

嘒亂嬚暯傆偔傠偆扟偱娤嶡偟偨庡側惗偒暔亃

仢 拵偝傫

丂僔僆僇儔僩儞儃乮亰仌亯乯丄僔儑僂僕儑僂僩儞儃丄僆僯儎儞儅丄僊儞儎儞儅丄傾僆僪僂僈僱側偳

仢 偦偺懠

丂僇儚儉僣丄僼僫丄儊僟僇丄傾僇僈僄儖丄僔儑僂僽丄傾僔丄僀僰僲僴僫僎丄僇儖僈儌丄僴儞儈儑僂丄僸僶僇儕偺巰奫傎偐

亂嵍亃嬚暯傆偔傠偆扟偺夛偺奆偝傫偲婰擮幨恀

亂塃亃僴儞儈儑僂

亂嵍亃帺壠惢偺僷儞傪偄偨偩偒傑偟偨丅

亂拞亃僷儞從偒姌

亂塃亃價僆僩乕僾偺塣塩偵偮偄偰嫵偊偰偄偨偩偒傑偟偨丅

亂嵍亃嬚暯傆偔傠偆扟偺宖帵斅偲價僆僩乕僾

亂拞亃僸僶僇儕

亂塃亃傾僆僪僂僈僱丠

亂嵍亃僀僠儑僂僂僉僑働

亂拞亃僔儑僂僽偺壴

亂塃亃僐僂僝偺壴

丂

丂

丂

丂