【行事名】 セレトナ森の研究室④灯火に集まる虫たち 主催 セレトナ

【日 時】2025年7月20日(日) 19:30~21:30

【場 所】集合:二つ池セレトナ

【天 気】晴れ

【担 当】村瀬、水野利

【参加者】一般20名 (大人10名、子供10名)

(指導員4名:竹内秀、水野利、村瀬、吉川洋)

【内 容】

連日35度を超す猛暑で、雨も降らずカラカラ天気。草木も人も暑さに参っていた中、やっと2日前に待ちに待った雨どころか豪雨。おかげで、草木も人も一息つくことができ、20日は日中の熱気が残ってむしっとした灯火採集向きの夜となった。

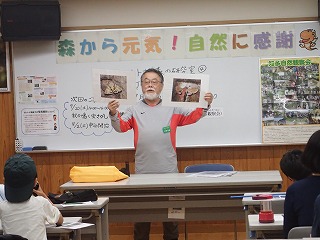

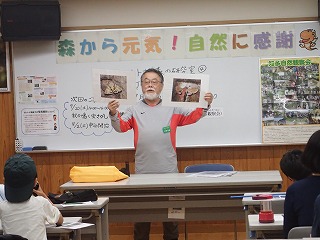

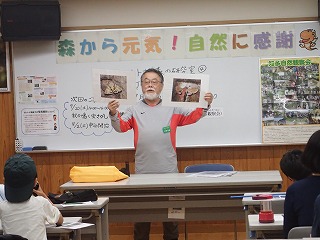

最初の虫についての話の中で、水野先生自身がクワガタやカブトムシの写真を交えて、足が木から離れやすい捕まえ方の話があり、子どもたちも保護者熱心に聞き入っていた。

部屋を出て最初に聞かれたのはケラの声、姿が見えないのに大きな声で「みたいなあ」の声も。森に入るとさっそく「いた!」の声とともにするすると伸びるタモが何本か。ライトアップもされて盛り上がる。カブトムシやノコギリクワガタがあちらこちらのコナラの木で見つかった。

灯火採集のところではアオドウガネ、分蜂しているらしいアリの仲間、カメムシの仲間など、いろいろ虫が見つけられた。羽化してるセミが今年はいないねと進んでいくと最後の方で白くて一生懸命イナバウアーをしているアブラゼミの羽化を見つけることができた。

「もっと採りたい。」という希望を何とか振り切って部屋に戻って、見つけた昆虫たちを確認した。カミキリ虫はひげの長さで雄雌を見分けることができるといった話や、カブトムシは長生きさせたかったら雄雌は別々にして飼った方がよいといった話を聞いて頷いていた。また、ナナフシモドキはナナフシと名前が変わっていて、雌だけでどんどん増えることができるという話にはへぇ~というこえが上がっていた。水野先生ならではの虫の話がいろいろ聞けて楽しかったという感想がいくつもあった。

【観察した生き物】

◎昆虫:ケラ、アオドウガネブイブイ、カナブン、ギンバエ、チャバネアオカメムシ、ホタルガ(幼)モリチャバネゴキブリ、ゴミムシダマシの仲間、カキバトモエ、オオエグリシャチホコ、オオホシカメムシ、エビガラスズメ、ウスバカミキリ、ノコギリカミキリ、シロテンハナムグリ、ナガチャコガネ、チャミノガ、ヨツボシケシキスイ、ヤブキリギリス(あごの力強くかまれると痛い)ナナフシ、アブラゼミ(羽化)、ニイニイゼミ、

コクワガタ、ノコギリクワガタ、カブトムシ、コカブトムシ

【会場の様子】

|

|

| 【左】はじめの説明、諸注意意 |

【右】灯火採集 |

|

|

| 【左】アブラゼミの羽化 |

【右】観察ケースの中の実物を見せながら解説 |

|

|

| 【左】いたいた! |

【右】あそこにいる! |

|

|

| 【左】夜の森を進みます |

【右】観察ケース |